天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

近日,碧桂园138亿元境内债券集体停牌引发关注,这一事件背后折射出房企债务重组从“以展期换时间”向“以削债求破局”的深层转型;同时,从碧桂园推出的重组方案来看,其中既承载着化解流动性危机、实现自救的诉求,也暗藏着债权人与企业间利益平衡的复杂博弈。

方案解码:138.58亿境内债的三重核心设计(9笔债券纳入重组)

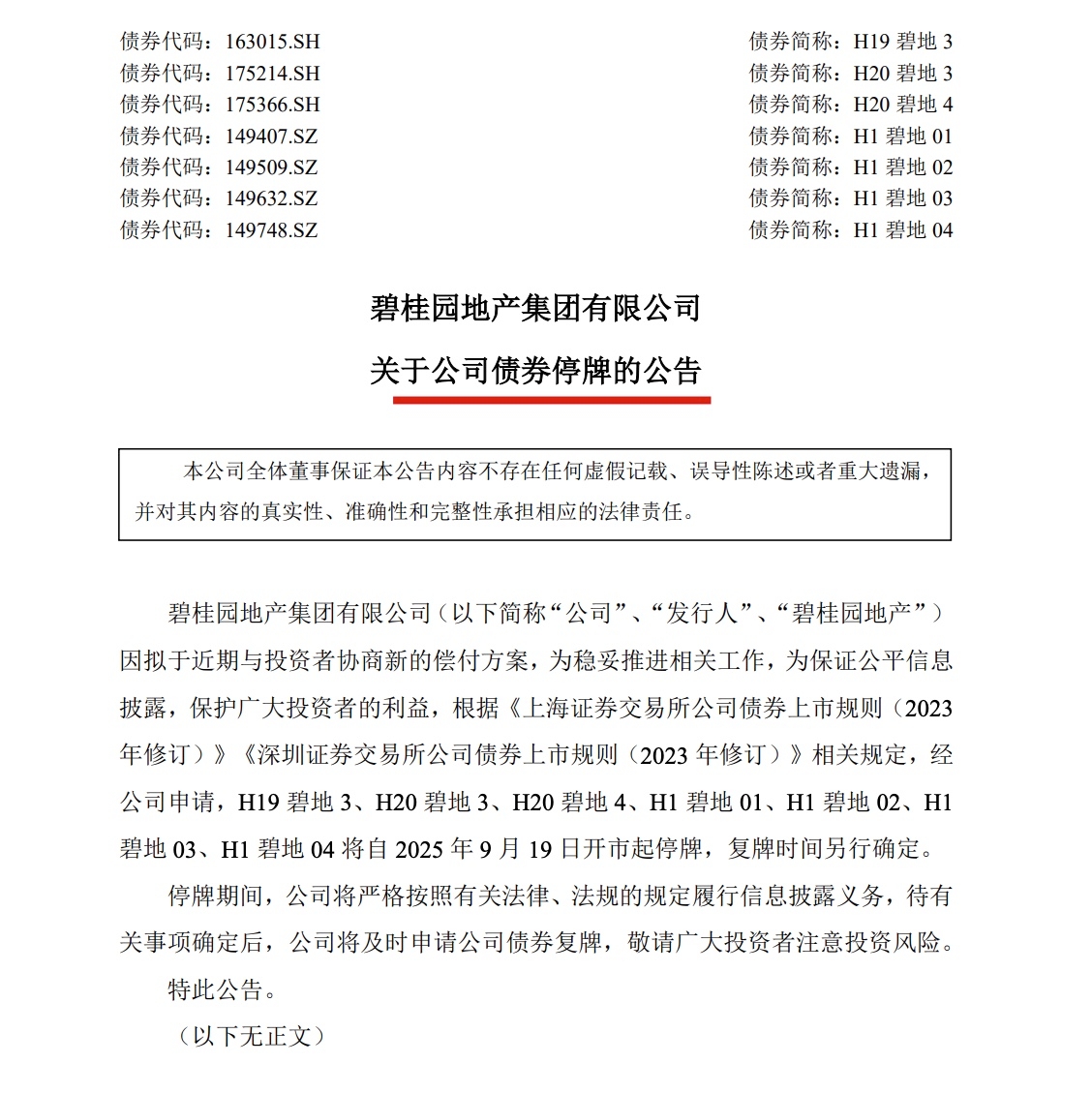

据悉自9月19日起,H19碧地3等7只债券相继停牌,正式拉开碧桂园境内债重组的序幕。

图源:碧桂园房地产集团公告

同时,从新京报报道获悉,据接近企业的知情人士披露,本次纳入重组范围的9笔境内债,截至2025年6月末余额合计达138.5828亿元,方案通过三重结构化设计缓解短期偿债压力:

其中包括期限延展:重组后债务最长兑付周期将延至2035年,且前5年无需偿还本金,可彻底释放企业短期现金流,为经营修复预留时间;

其次是成本下调:债券利率将从原有水平统一降至1%,并采用“先偿还本金、后支付利息”的支付模式,显著降低财务费用对经营资金的挤占;

以及多元清偿选项:为债权人提供现金回购、股票抵债、一般债权转换等四类清偿路径,据测算,若四类选项均足额认购,有望实现50%以上的本金削减。

不过,方案中现金回购条款存在明显争议:该选项仅以债券面值12%的价格执行,这意味着选择现金回购的债权人需承受88%的本金损失,与方案整体50%的削债目标形成显著落差,或成为债权人协商的核心焦点。

债务破局:1861亿违约债压顶下,从7.4万套交付到“保主体”的战略转向

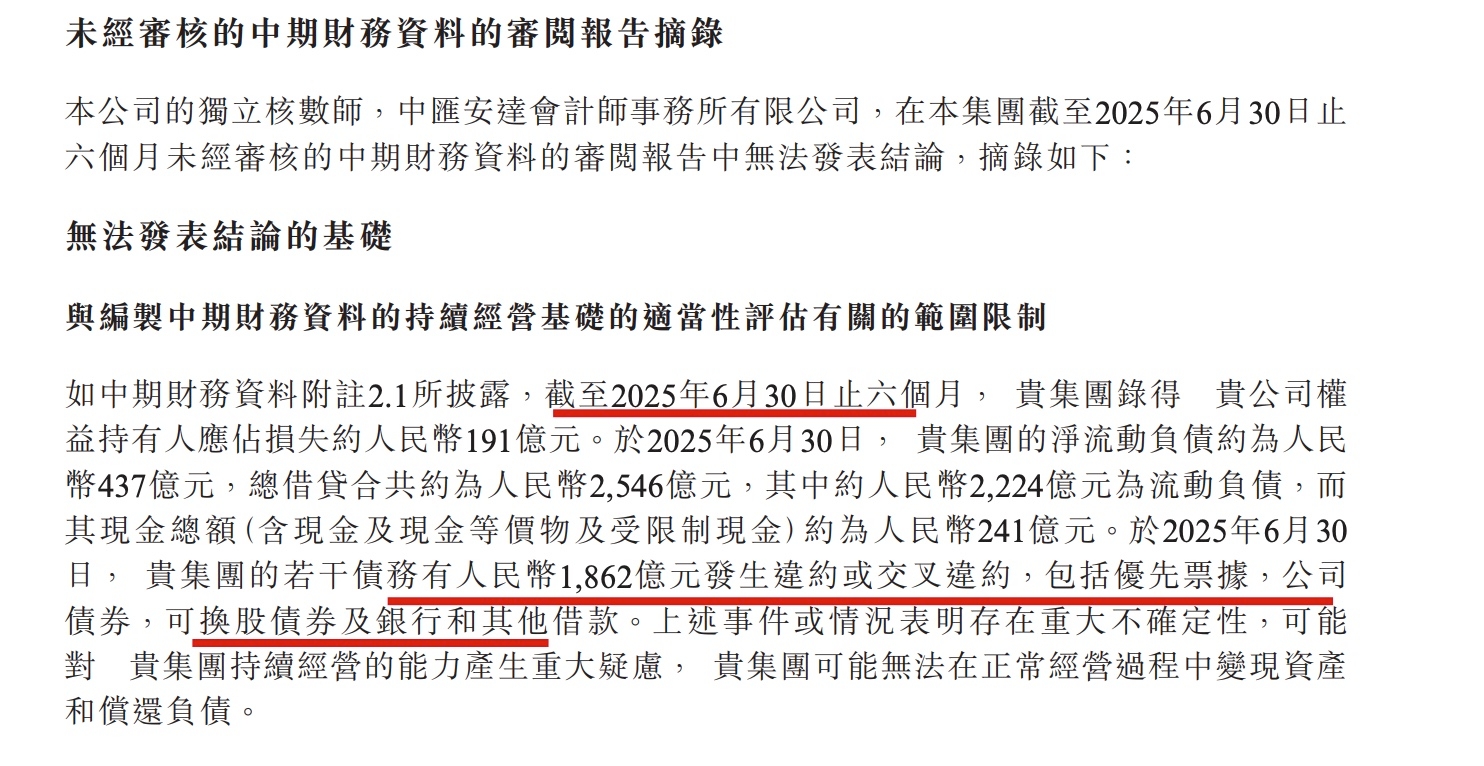

对于重组方案的推出,主要源于碧桂园日益紧迫的债务压力。据碧桂园最新披露的2025年中期业绩报告显示,其境内违约及交叉违约债务规模已达1861.84亿元;尽管截至报告期末总资产9093.28亿元仍能覆盖总负债,但流动性枯竭的现实,迫使企业必须通过主动重组打破困局。

图源:碧桂园2025年中期业绩

与此同时,“保交房是底线,保主体是关键”已成为碧桂园当前的核心战略。从碧桂园官微披露的数据显示,2025年上半年,累计交付房屋7.4万套,近三年交付总量持续稳居行业首位;随着部分区域交房任务逐步收尾,碧桂园开始启动新项目策划工作,总裁莫斌明确表示,“企业需从‘交房优先’转向‘资债修复与经营复苏并重’的新阶段”。

值得关注的是,境内债重组与境外债进展已形成呼应:截至2025年8月,碧桂园172亿美元境外债务重组方案已获得77%公开票据债权人支持,重组完成后最高可削减债务117亿美元,融资成本将降至1.0%-2.5%区间。若境内外重组均顺利落地,企业将大幅减少利息支出,集中资源回归住宅开发核心业务。

行业镜鉴:60家出险房企中,20家靠1.2万亿化债突围

从房企债务处置方式来看,碧桂园的债务重组尝试并非个例,而是当前房企化解风险的缩影。中指研究院最新数据显示,截至2025年8月,全国60家出险房企中,已有20家企业的重组方案获得监管审批通过,累计化债规模超1.2万亿元。进入9月以来,旭辉7笔境内债、佳兆业境外债重组相继取得阶段性进展,现金回购、债转股等“组合式化债”策略已成为行业主流。

“高比例削债已成为出险房企的必然选择。”一位长期跟踪房企债务的业内人士分析称,2025年房企到期债务规模达5257亿元,其中三季度单季到期1574亿元;而同期全国商品房销售额较2021年高点下降47%,仅依靠债务展期无法从根本上化解流动性风险。从融创154亿元境内债削债超50%,到龙光境外债削债比例提升至70%,高比例减债已成为行业共识。

对于138亿元境内债的重组谈判,本质上是市场各方寻找“利益最大公约数”的过程。对碧桂园而言,方案落地是企业穿越行业周期的关键一步;对整个房地产行业而言,其重组路径的探索,或将为更多出险企业提供可参考的化债模板。而这一切的前提,既需要企业加快经营修复、恢复造血能力,也依赖于债权人与企业间的理性协商、相向而行。

(内容综合自碧桂园房地产集团公告、新京报、中指研究院及过往公开新闻报道)