天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

张大爷耳朵长了个肿块,疼得他睡不着觉,连饭都吃不下。这事发生在河南许昌,60多岁的张大爷起初没当回事,以为就是个小疙瘩,过几天自己会好。谁知道,肿块越来越大,轻轻一碰就疼得龇牙咧嘴,还嗡嗡作响,右耳听力也越来越差。

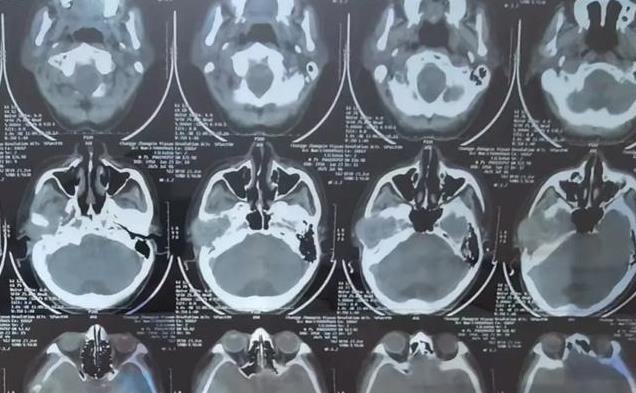

张大爷慌了,赶紧让儿子陪着去郑州民生耳鼻喉医院瞧瞧。医院里,国内有名的耳鼻喉专家娄卫华教授接了诊。他先是问了张大爷的情况:啥时候开始疼?肿块多大?耳朵嗡嗡响多久了?问得特别仔细,然后安排了CT和耳内窥镜检查。检查结果一出来,娄教授眉头皱了皱,说:“右边颞骨有个肿物,可能是肿瘤,得手术切掉,再查查是什么性质。”

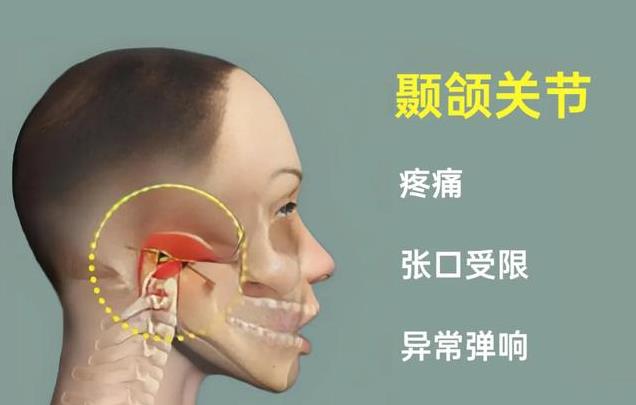

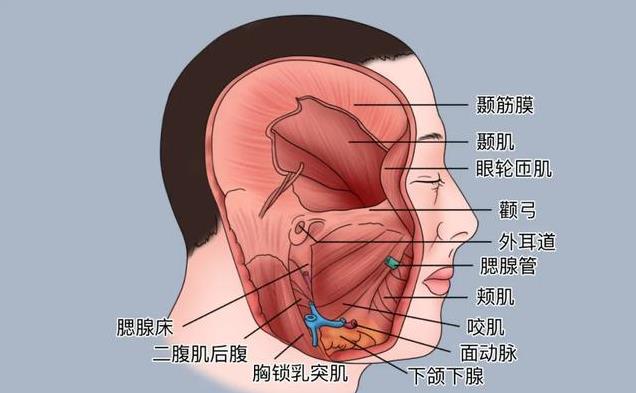

颞骨这地方可不是闹着玩的。它就在耳朵附近,周围全是重要的神经和血管,动手术就像在刀尖上跳舞,稍不留神就可能伤到神经,造成脸歪或者耳朵聋。张大爷一听要动手术,腿都软了,儿子也急得满头汗,问:“教授,这手术有把握吗?”

娄教授没急着打包票。他带着团队开了好几次会,反复研究张大爷的检查结果。因为张大爷年纪不小,身体也不是铁打的,手术得既要切干净肿物,又不能伤到旁边的组织。团队最后定了方案:用微创手术,尽量减少伤害,保住张大爷的听力和脸部功能。

手术那天,张大爷被推进手术室,家人守在外面,心都提到嗓子眼了。娄教授亲自主刀,动作稳得像在绣花。他凭着30多年的经验,小心翼翼地把肿物完整切了下来,旁边的神经和血管一点没碰坏。整个手术用了不到两个小时,出血也很少,顺利得让助手都松了口气。

术后,张大爷被送回病房,麻药一退,他感觉耳朵没那么疼了,嗡嗡声也轻了不少。几天后,病理报告出来了:肿物是良性的!一家人听到这消息,高兴得差点跳起来。张大爷的儿子拉着娄教授的手说:“您真是我们家的救星!爸这年纪,手术这么顺利,太不容易了!”

恢复期间,张大爷每天都能感觉到耳朵越来越舒服。以前晚上疼得翻来覆去睡不着,现在终于能踏实睡一觉了。他笑着跟护士说:“这下我又能去广场跳舞了!”护士也乐了,说:“大爷,您这精神头,跳舞肯定比年轻人还带劲!”

娄教授特意来看张大爷,叮嘱他以后得注意身体,别不当回事。他说,耳朵长肿物、疼、听不清,或者老有嗡嗡声,这些都不是小事。很多人觉得忍忍就过去了,结果拖到最后,问题越来越严重。颞骨这地方病变早期可能没啥大动静,但时间长了,可能伤到听力,甚至影响脸部动作。

数据也说明问题。根据国内医院的统计,颞骨肿瘤虽然不常见,但中老年人更容易得,尤其是50岁以上的人群。如果早发现、早手术,90%以上的患者能恢复得不错,良性肿瘤的治愈率更高。可要是拖着不治,肿瘤长大压迫神经,手术难度会翻倍,风险也更大。

张大爷这事让村里人都议论开了。有人说:“耳朵长个包还能这么严重?早知道我就不硬扛了!”还有人跑去问张大爷:“老张,你咋发现不对劲的?给我们讲讲!”张大爷乐呵呵地说:“别学我,觉得不对就赶紧去医院,查清楚比啥都强。”

娄教授还提到,颞骨肿瘤的症状其实挺好认,比如耳朵附近肿了、疼了,或者听力下降、耳鸣,这些都是信号。他建议大家,尤其是年纪大的,平时多留个心眼,耳朵不舒服别硬忍。医院现在检查设备先进,像CT和耳内窥镜,几分钟就能把问题找出来,耽误不得。

这事也让张大爷的儿子感慨万千。他说:“我们家以前觉得小病小痛不用管,现在才知道,健康这事真不能马虎。幸亏中国有这么多好医生,技术高,还特别耐心。”确实,郑州民生耳鼻喉医院的团队,从检查到手术再到术后护理,每一步都安排得妥妥当当,让张大爷一家觉得特别暖心。

张大爷现在恢复得差不多了,耳朵不疼了,精神头也回来了。他逢人就说:“早点去医院,少遭罪!”这事儿在村里传开了,大家都开始重视耳朵的问题,有人甚至专门跑去医院做检查,生怕自己也得了啥毛病。

说到这儿,很多人可能好奇:为啥颞骨肿瘤会找上张大爷?其实,医生也说不清具体原因,可能跟年龄、身体状况,甚至遗传都有点关系。但有一点很清楚:发现得早,治得好。像张大爷这样,及时手术,肿物切得干干净净,恢复得也快,生活质量一点没落下。

这事给我们的启发挺大。身体不舒服,别老想着“忍忍就过去了”。耳朵、鼻子、喉咙这些地方,虽然平时不起眼,但真出了问题,日子过得可就不舒坦了。尤其是中老年人,身体机能下降,更得当心。医院的技术现在这么好,检查又方便,干嘛不早点去看看?

张大爷的故事,也让我们看到中国医疗的进步。从一个小城市的医院,到能做这么精细的手术,说明咱们的医生和设备都越来越靠谱。像娄教授这样的专家,技术过硬,还特别为患者着想,难怪张大爷一家感激得不得了。

你说,这事儿是不是挺值得说道说道?如果是你,耳朵不舒服了,会不会马上跑医院?或者,你身边有没有类似的故事,欢迎说出来,大家一起提醒提醒,健康可不能开玩笑!