天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

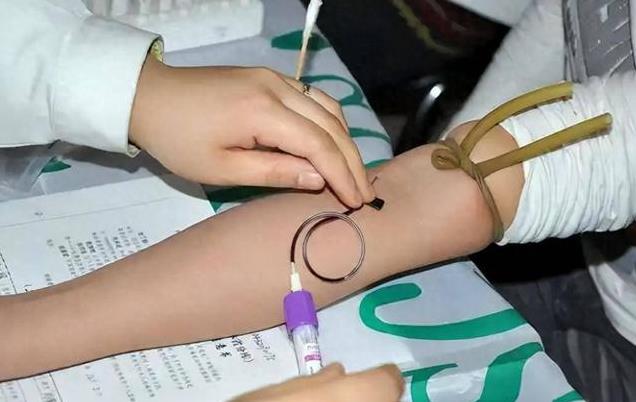

一名社区工作人员拿着父亲的体检报告,站在医院门口,满脸疑惑。他的父亲是个生活规律的国企退休职工,不抽烟不喝酒,饭菜也清淡,可还是查出了动脉硬化。这事听起来让人摸不着头脑:吃得健康、生活规律,怎么血管还是出问题了?

动脉硬化不是老年人的专属病。现在越来越多的人,哪怕年纪不大,也被查出血管壁变厚、弹性下降。医生常说高血压、高血糖、高血脂是罪魁祸首,但事情没那么简单。血管内壁的慢性损伤才是根源,像是血管在无声无息中被磨损,慢慢变硬。

吃饭这件事,看似简单,其实藏着大问题。很多人觉得自己吃得健康,蔬菜水果样样有,可血管还是悄悄出毛病。原因不在吃什么,而在怎么吃。浙江大学2021年的一项研究跟踪了8400名中老年人,发现即使血脂血糖正常,餐后血糖波动超过3.8 mmol/L,血管内膜厚度也会增加,直接迈向早期动脉硬化。

吃饭速度快,是很多人踩的第一个坑。狼吞虎咽,食物没嚼烂就下肚,血糖蹭蹭往上涨,胰岛素也跟着猛飙。日本东北大学的研究说,餐后血糖超过8.5 mmol/L,血管内皮功能受损会翻倍,修复时间长达6小时以上。一天三顿都这样,血管根本没时间喘口气。

情绪激动或者边吃饭边刷手机,也是大忌。心情不好或者盯着屏幕,身体的交感神经会兴奋,胃肠血流减少,消化节奏全乱。台湾长庚医院的研究发现,吃饭时刷短视频,血糖峰值比专心吃饭高22%,炎症因子也更高。这不是一次两次的事,长期下去,血管就像被慢性火烤,越来越脆弱。

饭后直接瘫在沙发上,更是雪上加霜。吃完饭,血液里的脂肪微粒会增多,这是正常反应。但如果一动不动,这些微粒容易沉积在血管壁上,变成斑块的起点。美国心脏协会研究说,饭后40分钟内不活动,斑块风险比饭后走5-10分钟的人高47%。动一动,就能让脂肪更快被清理。

还有人觉得吃得越杂越健康,鱼、蛋、豆腐、粗粮、坚果全往桌上堆。结果呢?胃肠消化压力太大,胰岛素和消化激素乱了套。德国一项研究发现,一顿饭吃超过8种主要食物,肝脏处理脂肪的效率下降13%,甘油三酯清理速度慢18%。这就像给身体出了道超纲的数学题,血管只能默默承受后果。

这些问题加起来,说明吃饭不只是填饱肚子,而是牵动全身的代谢系统。血糖、血脂、胰岛素、炎症因子,哪个环节乱了,血管都得跟着遭殃。关键是,血管不会喊疼,等到胸闷头晕才发现,已经晚了。

光靠吃得清淡远远不够。很多人以为多吃蔬菜水果、少碰肥肉就没事,但如果吃饭方式不对,健康食材也救不了血管。食物进嘴10分钟,血液参数就开始变。生活节奏快、精神压力大、久坐不动,这些都在给血管添堵。

睡眠也脱不了干系。晚上睡不好,血管修补的时间就被挤占。研究显示,每晚睡不到6小时的人,血管内膜厚度明显比睡够7小时的人高,炎症因子也更多。吃饭、睡觉、运动,哪个环节都不能松懈。

中国人在这方面其实有不少智慧。比如老话说的“饭后百步走,活到九十九”,现在科学也证明了,饭后走走能让血脂更快代谢。浙江有研究还发现,先吃菜再吃饭,能让血糖波动小一些。这些小习惯,看似不起眼,却是在帮血管减压。

想想看,血管就像家里的水管,平时不注意,慢慢就堵了。堵到一定程度,水流不畅,问题就来了。吃饭的节奏、生活的节律,就是在给水管做日常维护。守住这些小细节,血管才能更长寿。

这事跟我们每个人都有关。生活节奏越来越快,吃饭成了应付差事,睡不好觉、没时间动更是常态。动脉硬化听着遥远,其实离我们不远。你有没有类似的经历?家里人查出血管问题,是不是也觉得莫名其妙?欢迎在评论区聊聊你的看法!